地籍調査

地籍調査について

1 地籍調査とは何か

人に関する記録を「戸籍」と言うように、土地に関する記録は「地籍」と呼ばれます。

地籍調査とは、地籍の明確化を目的として実施する土地に関する調査で、一筆ごとの土地について境界・所有者・地番・地目の調査及び境界の位置・面積の測量を行い、地図と簿冊を作成する事業です。

地籍調査が行われると、一筆ごとの土地についての正確な情報が簿冊(地籍簿)に記録され、現在の測量技術のもとに正確な地図(地籍図)が作成されます。

また、作成された地籍図及び地籍簿は、その写しが登記所に送付され、登記所において「地籍簿」をもとに土地登記簿が書き改められ、「地籍図」が不動産登記法第14条第1項地図として備え付けられます。

| 用語 | 意味 |

| 一筆地 | 登記簿上の土地の単位のことで、人為的に分けた一つの区画のこと。 |

| 地籍図 |

地籍調査により近代的な測量技術をもって正確に測量した成果の一つで、 |

| 地籍簿 | 一筆ごとの土地について、所在・地番・地目・地積及び所有者の住所・氏名等を 記載した簿冊。 |

地籍調査は誰が行うのか

地籍調査は、国土調査法に基づき市が実施します。

関係する皆様には、費用の負担はありません。

※ 氏名、住所の訂正に必要な住民票、戸籍抄本等の必要書類については個人負担となります。

土地所有者等にご協力いただきたいこと

◆土地への立入(測量したり、現地を確認したりするためです)

◆筆界の確認(現地立会等をお願いします)

※ 測量の妨げになりうる敷地内の草木等がある場合には、除草及び伐採させていただくこともあります。

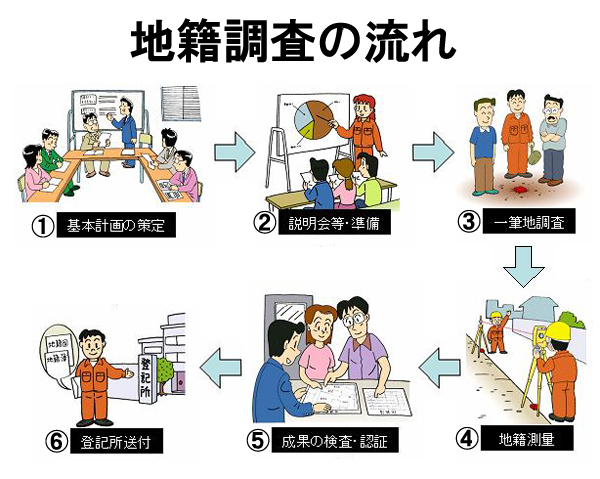

2 地籍調査の流れ

(1)基本計画の策定

調査を実施しようとする市町村が関係機関との連絡や調整を行い、また住民等からの要望も踏まえ、

いつ、どの地域を調査するのかなどの計画をつくります。

(2)地元説明会

地籍調査を行う地域の住民の方々に公民館等に集まっていただき、

地籍調査の内容やその必要性、調査の日程、作業実施者等について、

説明会を実施します。

※現在は、説明資料の送付をもって説明会開催としております。

(3)一筆地調査

地籍調査では、境界をはさんだ土地所有者の方々に、双方の合意の上で

土地の境界を確認してもらい、境界杭を設置していきます。【境界杭の種類】

土地の境界は、登記所にある公図等を基に作成した資料を使い、

事前に境界位置を復元した仮杭(復元測量)を参考として、確認いただきます。

また、土地の所有者、地番、地目(土地利用の現況)等も合わせて調査します。

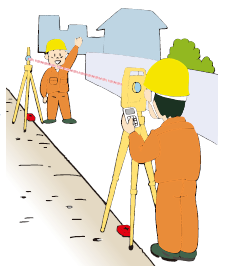

(4)地籍測量

測量の基礎となる図根点(基準点)を設置し、各筆の土地の境界(筆界)の測量を行います。

また、その結果を基に正確な地図(地籍図)を作るとともに、各筆の面積を計算で求めます。

(5)成果の閲覧・承認

作成された地籍図と地籍簿は、住民の方々に閲覧していただき、確認を行います。

通常、閲覧は市役所で行われており、期間は20日間です。

万が一、調査の結果に誤り等があった場合には申し出ることができ、必要に応じて修正が行われます。

ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。

その後、「地籍図」と「地籍簿」は、茨城県知事の認証及び国の承認を受けます。

(6)登記所への送付

地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しが登記所に送付されます。

登記所では、地籍簿をもとに登記簿を修正され、それまで登記所にあった地図と代わり、地籍図を登記所に備え付けの正式な地図となります。

以後、登記所では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。

3 一筆地調査について(お願い)

一筆地調査での境界等の確認

一筆地調査は、土地の位置や境界等を確認するもので地籍調査の核となる大切な調査です。

地籍調査が実施される地区の立合日については、予定日の2週間前までに、土地所有者・関係者の皆さまに郵送で通知いたしますのでご協力お願いします。

なお、土地所有者ご本人が立ち合えない場合は、委任状の提出により代理人を選任することができます。

都合により調査日に立ち合いが出来ない場合(本人や代理人が立ち合えない場合)は、お手数でも、事前に「地籍調査課」までご連絡いただきますようお願いします。

筆界未定について

境界が確認できない土地や、所有者等が一筆地調査に立ち合わない土地は、「筆界未定」となります。

筆界未定となった場合、これを解消するためには、あらためて土地所有者間で境界を確定し登記所に届出する必要があります。

この場合の測量や登記事務にかかる費用は、個人の負担となります。

できるだけ筆界未定とならないよう、土地所有者間での十分な話し合いをお願いします。

土地への立ち入り

地籍調査では、測量や現地調査などのために、皆様の所有される土地へ市職員・委託業者等調査員(身分証明書携帯)が立ち入ることになります。

土地へ立ち入る際には、土地所有者・お住まいの方などに声かけをしますのでご協力をお願いします。

標識の設置及び保全

地籍調査の標識は、大事にしましょう。

測量の基準となる点(図根点)を調査地区およびその周辺に設置します。

設置にあたって、杭や金属鋲を民有地に設置させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

また、設置された図根点は土地を測量するための基準点になりますので抜いたり動かしたりしないようにお願いします。

どうしても移動、撤去が必要な場合はご連絡ください。

4 地籍調査の際にできる手続き

分筆・合筆(分割・合併)

分筆とは、一筆の土地を二筆以上に分けることです。地目境に杭を打ち、分筆があったものとして調査します。

合筆とは、隣接する二筆以上の土地を一つの地番にすることです。合筆は基本的に若い地番が合筆後地番になりますが、宅地の場合は住所地番への合筆も可能です。

分筆・合筆ともに所有者の同意が必要となります。

また、分筆・分筆するには下記条件に該当する必要があります。

《分筆の条件(どちらか一方)》

ア.一筆の土地の一部が別地目になっている場合。

イ.土地の利用または管理上、分割することが適当と認められる場合。

《合筆の条件(下記のすべてを満たすこと)》

ア.現況地目が同じであること。

イ.大字・小字が同じであること。

ウ.土地所有者が同じであること。

エ.抵当権などの所有権以外の権利の設定がないこと、または設定が同一のものであること。

地目の変更

地目はそれぞれの土地の現況、利用目的に重点をおいて、土地全体としての主たる用途により決定しますが、登記地目と現況が異なる場合は現況の地目に修正します。

ただし、農地法などの他の法律に抵触する場合にはできません。

氏名の変更・訂正

氏名変更とは、登記簿に記載されている氏名に変更がある場合に修正します(婚姻など)。

氏名訂正とは、登記簿に記載されている氏名の字に誤りがある場合に訂正します。

なお、戸籍抄本又は住民票等(旧姓を確認できる書類)を提出していただいた場合のみ変更・訂正ができます。

住所の変更

登記簿に記載されている住所と現在の住所が異なる場合に修正します(転居など)。

なお、住民票又は戸籍の附票等(住所変更の流れが分かる書類)を提出していただいた場合のみ変更ができます。

5 地籍調査の際ではできない手続き

所有権の移転

所有権の移転(相続登記等)に関することはできません。

道路・水路の用途廃止

公図にある里道(赤道)、水路(青線)は、たとえ現況が残っていなくても用途廃止をしない限り、これをなくすことはできません。

現況が残っていない場合は、近隣の状態を確認し幅員を決定します。

6 地籍調査の成果について

地籍再調査事業で実施した地区(玉里地区のみ)の成果については、当課で提供しておりますので、閲覧および交付申請できます。

なお、今回の調査実施地区の成果で登記が完了したものは、都市建設部道路維持課の窓口でも交付申請できます。

交付申請はどなたでもできますが、調査を実施した時点で確認できない箇所については、成果の提供ができません。

成果の内容について、TELなどによるお答えはしておりませんので、窓口にてご確認ください。

成果の証明について

証明が必要な場合は、成果の複写を証明として交付いたします。

手数料は以下のとおりです。

| 種類 | 金額 |

| 地籍調査成果品等閲覧 | 300円 |

| 各筆面積計画書の写し | 300円 |

| 筆界点番号図の写し | 300円 |

| 三角点網図の写し | 400円 |

| 基準点成果表の写し | 400円 |

| 集成図の写し | 400円 |